La

Missione Archeologica italiana a

Luxor, guidata dal

Professor Tiradritti, ha individuato, nel

complesso funerario di Harwa e Akhimenru, tracce della pandemia che, alla

metà del III secolo d.C., colpì l'impero romano.

La Missione italiana opera in questi luoghi da quasi venti anni. Una delle scoperte più importanti finora documentate è quella relativa all'insediamento del III secolo d.C., che ha consentito ai ricercatori di individuare le tracce della cosiddetta

Epidemia di Cipriano. Durante questo oscuro periodo della storia del tardo impero,

Harwa e

Akhimenru furono utilizzati come luoghi per lo

smaltimento dei cadaveri delle vittime del contagio.

I primi indizi di un'epidemia furono individuati nel

1997. Nella prima sala ipostila del cenotafio di

Harwa venne trovato uno

strato di calce che occupava la maggior parte della navata settentrionale. Furono, in seguito, recuperate al suo interno

ossa calcificate che dimostravano l'esistenza di diversi strati di sepolture riferite ad un periodo che va dal III al IV secolo d.C.

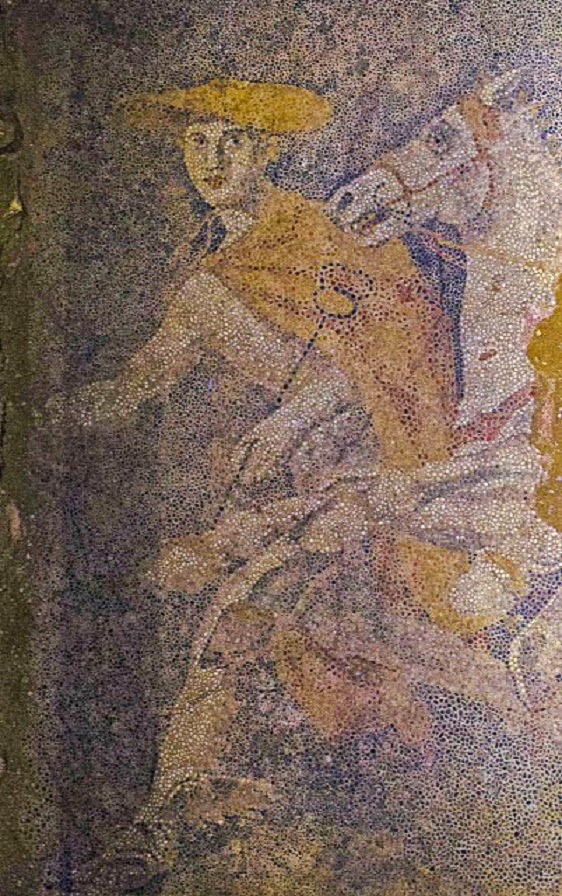

|

Altri resti umani e testimonianze della cosiddetta epidemia di Cipriano

(Foto: Veja.it) |

Nel

2005, nell'area antistante il portico di entrata del complesso funerario, tornarono alla luce

frammenti di sarcofago e di mummia per la maggior parte datate al

II secolo d.C.. Gli archeologi pensarono che fossero state gettate dalle sommità occidentale del porticato. Tra il 2009 e il 2010 vennero individuate le tracce di un

grande falò davanti agli ingressi dei due cenotafi indagati dalla Missione Archeologica italiana. Sia la sabbia che i resti umani o quanto rimaneva dei sarcofagi mostravano segni di bruciatura. Due brocche integre hanno permesso di datare il tutto al III secolo d.C.

Sempre durante la campagna di scavo del 2009 cominciarono ad emergere le tracce, nella parete est del cortile, di

tre strutture profonde circa un metro e mezzo, in cui la roccia che fungeva da parete risultava parzialmente fusa, effetto dell'esposizione al calore. Gli studiosi identificarono le tre strutture come delle

calchere, forni per la produzione della calce. Un accumulo di

calce solidificata fu scoperto nella campagna di scavo 2010-2011 nel cenotafio di

Akhimenru. Qui furono ritrovati

piatti e brocche del III secolo d.C.. Fu questo il luogo in cui vennero arsi i corpi degli sfortunati colpiti dall'epidemia della peste

|

Vasi del III secolo d.C. trovati all'interno dello strato di calce solidificata

all'interno del Cenotafio di Akhimenru (Foto: F. Tiradritti) |

Il complesso funerario di

Harwa e

Akhimenru è, a tutt'oggi, l'unico complesso che ha restituito tracce archeologiche dell'epidemia che, finora, è conosciuta solo attraverso fonti scritte. L'epidemia colpì l'impero romano in uno dei momenti più oscuri della sua storia. Prese il nome da Cipriano (

Thaschus Caecilius Cyprianus, 210-258 d.C.), padre della Chiesa e

vescovo di Cartagine, il quale la descrisse in uno dei suoi scritti.

Il

cronista bizantino Giovanni di Antiochia, vissuto nel

VII secolo d.C., afferma che il contagio ebbe origine in

Etiopia (che allora comprendeva un'area tra l'Egitto e il Sudan)

tra il 248 e il 249 d.C. e si propagò rapidamente in Occidente, arrivando a

Roma nel

251 d.C. e provocando la morte di

Ostiliano, imperatore da pochissimi mesi. Nel momento di massima diffusione furono

5.000 al giorno le vittime del morbo nella sola Urbe. Vittima dell'epidemia fu anche l'imperatore

Claudio il Gotico.

I ricercatori ritengono che questa terribile epidemia sia stata generata dal

virus del vaiolo o del morbillo. Il

Professor Kyle Harper, dell'

Università dell'Oklahoma, propone una teoria alternativa, basata sulla raccolta di una ventina di resoconti dell'epoca. Egli ritiene che i sintomi descritti in questi resoconti si riferiscano ad un

contagio da febbre emorragica diffusa da un roditore.

Fatto certo è che la memoria di questa epidemia si protrasse per lungo tempo nelle cronache antiche, tanto che se ne ritrova notizia in una

cronaca redatta da un anonimo monaco vissuto nell'VIII secolo d.C. nel

monastero di Zuqnin, nella

Turchia orientale.