|

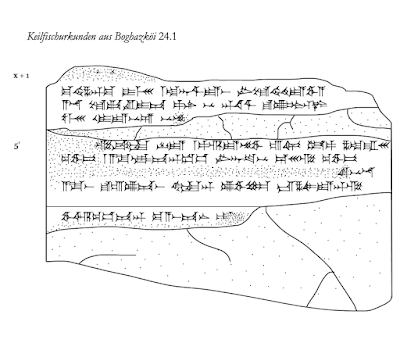

| Egitto, la monumentale falsa porta della tomba di Userefra, V Dinastia (Foto: MoTA) |

L'Egitto continua a riservare straordinarie sorprese. E' stata, infatti, scoperta di recente una tomba di altissimo rango, la sepoltura del principe User-ef-Ra (o Waser-If-Ra), figlio del sovrano fondatore della V Dinastia Userkaf (2494-2487 a.C. circa). Userkaf non diede solo inizio alla sua Dinastia, ma fu anche promotore del culto di Ra, tanto che durante il suo breve regno lo introdusse come culto di Stato. Suo, infatti, è il primo tempio solare. Lo costruì ad Abu Ghurab. Dopo di lui questo genere di struttura verrà edificato da tutti i sovrani della V Dinastia. Seguendo il suo programma politico-spirituale diede ai sui figli - Userefra (titolare della sepoltura appena rinvenuta) e Sahura (successore al trono) - un nome legato alla divinità solare.

Nella sepoltura sono stati trovati importanti e monumentali manufatti risalenti non solo all'Antico Regno ma anche al Periodo Tardo.

Diversi sono gli elementi rinvenuti degni di nota, ma la monumentale falsa porta in granito rosa è la più grande mai rinvenuta in Egitto. Alta 4,5 metri e larga 1,15 metri, la falsa porta è incisa con testi geroglifici che riportano i titoli di Userefra, tra questi: "Principe Ereditario", "Governatore di Buto e Nekheb", "Scriba Reale", "Visir", "Giudice" e "Sacerdote Cantore". Ai suoi piedi una tavola per offerte in granito rosso dal diametro di 92,5 centimetri incisa con dettagliati elenchi di offerte rituali per il nutrimento del ka del principe defunto. Probabilmente doveva trattarsi di una base per colonna riadattata per l'uso.

Altro reperto davvero interessante e unico del suo genere è il gruppo scultoreo che rappresenta Djoser (III Dinastia) con sua moglie e le loro dieci figlie: finora non era mai stata trovata una statua di Netjerykhet raffigurato con la sua famiglia. Si tratta di un oggetto sicuramente fuori contesto, in quanto Djoser governò circa 160 anni prima di Userkaf. Gli studiosi ritengono che le statue inizialmente fossero ubicate in una cappella vicina alla Piramide a Gradoni e poi trasferite nella tomba del principe Userefra durante il Periodo Tardo suggerendo, quindi, un riuso postumo della sepoltura, come testimonia anche la presenza di una statua in granito nero della XXVI Dinastia (675-525 a.C. circa) di un personaggio maschile stante, alta 1,17 metri, con incisi sul petto il suo nome ed i suoi titoli. Era pratica comune, durante il Periodo Tardo, arricchire le sepolture con oggetti d'arte provenienti dall'Antico Regno per rievocare i fasti e la grandezza del passato.

Anche l'inusuale ingresso secondario fiancheggiato da due colonne di granito rosa individuato sulla facciata orientale della tomba suggerisce un riuso della sepoltura. Sull'architrave sono riportate iscrizioni poco leggibili con nome e titoli del proprietario della sepoltura e un cartiglio di Neferirkara (sovrano dal 2475 al 2465 a.C. circa): probabilmente la tomba fu utilizzata anche da un'altra figura elitaria della V Dinastia. Quando si riusciranno a leggere le iscrizioni si avrà maggiore chiarezza sul susseguirsi delle inumazioni in questa sepoltura.

Altro reperto di particolare spicco riportato alla luce è un raro gruppo scultoreo di 13 elementi maschili e femminili in granito rosa: ogni figura è seduta su una panca dallo schienale alto. Si ritiene rappresentino familiari e collaboratori del proprietario della tomba. Singolari sono alcune delle figure femminili, le cui teste sono scolpite in modo da essere più alte degli altri personaggi, probabilmente rappresentano le mogli del principe. Nello stesso contesto è stata rinvenuta una statua capovolta in granito nero alta 1,35 metri.

Nella sepoltura sono stati trovati importanti e monumentali manufatti risalenti non solo all'Antico Regno ma anche al Periodo Tardo.

Diversi sono gli elementi rinvenuti degni di nota, ma la monumentale falsa porta in granito rosa è la più grande mai rinvenuta in Egitto. Alta 4,5 metri e larga 1,15 metri, la falsa porta è incisa con testi geroglifici che riportano i titoli di Userefra, tra questi: "Principe Ereditario", "Governatore di Buto e Nekheb", "Scriba Reale", "Visir", "Giudice" e "Sacerdote Cantore". Ai suoi piedi una tavola per offerte in granito rosso dal diametro di 92,5 centimetri incisa con dettagliati elenchi di offerte rituali per il nutrimento del ka del principe defunto. Probabilmente doveva trattarsi di una base per colonna riadattata per l'uso.

Altro reperto davvero interessante e unico del suo genere è il gruppo scultoreo che rappresenta Djoser (III Dinastia) con sua moglie e le loro dieci figlie: finora non era mai stata trovata una statua di Netjerykhet raffigurato con la sua famiglia. Si tratta di un oggetto sicuramente fuori contesto, in quanto Djoser governò circa 160 anni prima di Userkaf. Gli studiosi ritengono che le statue inizialmente fossero ubicate in una cappella vicina alla Piramide a Gradoni e poi trasferite nella tomba del principe Userefra durante il Periodo Tardo suggerendo, quindi, un riuso postumo della sepoltura, come testimonia anche la presenza di una statua in granito nero della XXVI Dinastia (675-525 a.C. circa) di un personaggio maschile stante, alta 1,17 metri, con incisi sul petto il suo nome ed i suoi titoli. Era pratica comune, durante il Periodo Tardo, arricchire le sepolture con oggetti d'arte provenienti dall'Antico Regno per rievocare i fasti e la grandezza del passato.

Anche l'inusuale ingresso secondario fiancheggiato da due colonne di granito rosa individuato sulla facciata orientale della tomba suggerisce un riuso della sepoltura. Sull'architrave sono riportate iscrizioni poco leggibili con nome e titoli del proprietario della sepoltura e un cartiglio di Neferirkara (sovrano dal 2475 al 2465 a.C. circa): probabilmente la tomba fu utilizzata anche da un'altra figura elitaria della V Dinastia. Quando si riusciranno a leggere le iscrizioni si avrà maggiore chiarezza sul susseguirsi delle inumazioni in questa sepoltura.

Altro reperto di particolare spicco riportato alla luce è un raro gruppo scultoreo di 13 elementi maschili e femminili in granito rosa: ogni figura è seduta su una panca dallo schienale alto. Si ritiene rappresentino familiari e collaboratori del proprietario della tomba. Singolari sono alcune delle figure femminili, le cui teste sono scolpite in modo da essere più alte degli altri personaggi, probabilmente rappresentano le mogli del principe. Nello stesso contesto è stata rinvenuta una statua capovolta in granito nero alta 1,35 metri.

Fonte:

mediterraneoantico.it

mediterraneoantico.it